こんにちは、しゅんぱちです。

今回は、トレードにおいて多くの人が名前を聞いたことのある「RSI(Relative Strength Index)」の使い方について、初心者にもわかりやすく、かつ実践的に解説していきます。

「RSIって有名だけど、実際どうやって使えばいいの?」「数値が70を超えたら売って、30を下回ったら買えばいいんでしょ?」

そんなふうに考えていた過去の僕のような方にこそ、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。

結論から言うと、RSIは「補助的な判断材料として使うことで、非常に優秀なサポート役」になります。

RSI単体で勝てるわけではありません。しかし、トレードの流れを読む中で「今は行き過ぎてるな」「ここは逆張りではなく順張りで取るべき場面だな」といった、“判断の軸”を与えてくれるのがRSIの最大の魅力です。

RSIとは?基本の仕組みと意味

まず、RSIの仕組みを簡単に説明します。

RSIは「一定期間の中で、どれだけ価格が上昇・下落したか」を比率で表したもので、0〜100の数値で表示されます。

具体的には、ある一定期間に「上がったローソク足の平均値」と「下がったローソク足の平均値」をもとに、どれだけ強い買い圧力(または売り圧力)があったかを数値化したものです。

一般的な設定は「14期間」ですが、僕自身は「7」にしてより敏感な動きを見ています。

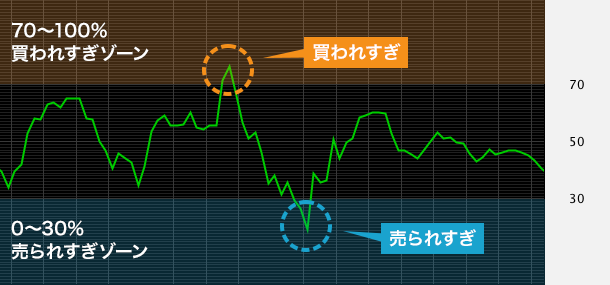

基本的な目安は以下のとおりです:

- RSI 70以上:買われすぎ(反転・下落の可能性)

- RSI 30以下:売られすぎ(反転・上昇の可能性)

このように、RSIは「今の相場が過熱しているかどうか」を測る“熱感センサー”のような役割を果たしてくれます。

ダイバージェンスの意味

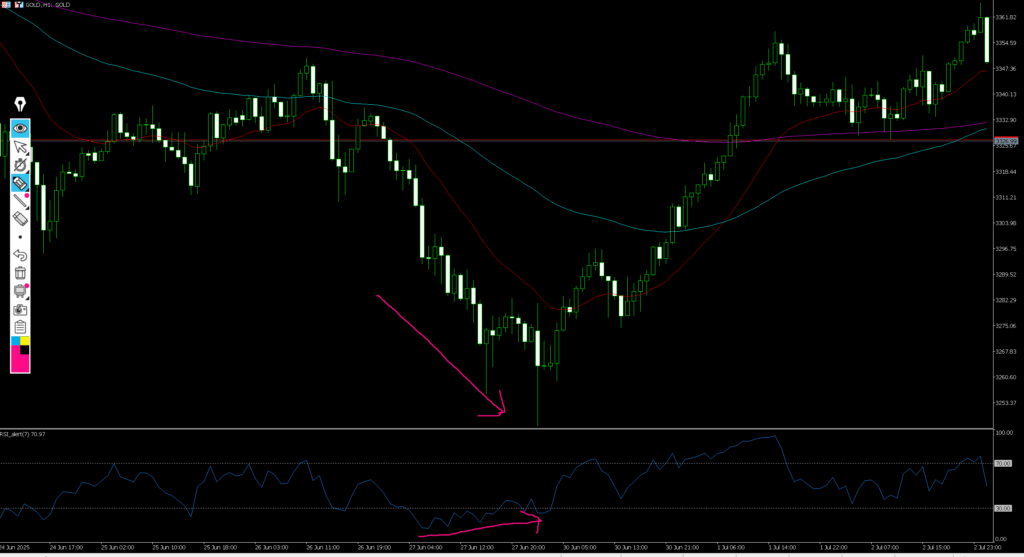

ダイバージェンスとは、価格の動きとインジケーターの動きにズレが生じる現象のことを指します。

たとえばチャート上では高値を更新しているのに、RSIなどのインジケーターは高値を更新していない場合、これを「弱気のダイバージェンス」と呼び、買いの勢いが弱まっているサインと捉えます。

逆に安値更新にもかかわらずインジケーターが上昇している場合は「強気のダイバージェンス」で、売りの勢いが鈍っていることを意味します。

相場の反転ポイントを見極めるヒントとして活用でき、トレンド転換の初動をとらえる際に有効なシグナルの一つです。

RSIは「補助」で使うべき理由

ここでとても大事な話があります。

RSIだけを根拠にエントリーしてはいけませんがRSIが優先です。

たとえば、RSIが70を超えたからといってすぐに売ると、トレンドが強いときにはそのままさらに上昇し、逆張りで焼かれてしまうことがあります。

反対に、RSIが30を下回ったからといって買いを入れると、そこから一気に下落が加速して損切り…なんてことも日常茶飯事です。

RSIは“相場が行き過ぎているかもしれない”というサインであり、それ自体が「反転確定」を意味しているわけではありません。

ですので、必ず他の根拠(ローソク足形、トレンドライン、水平線、EMA、フィボナッチなど)とセットで判断することが大切です。

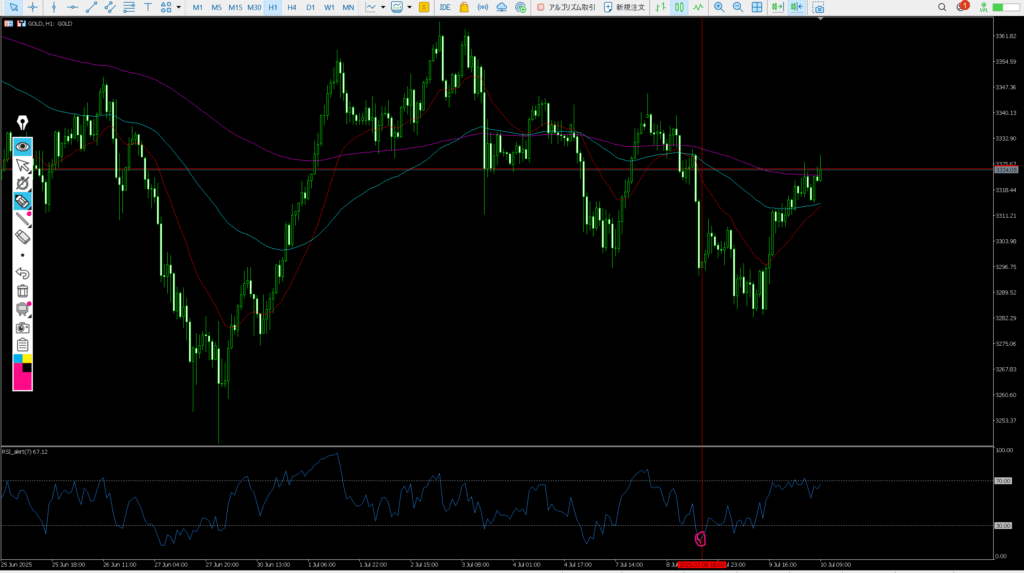

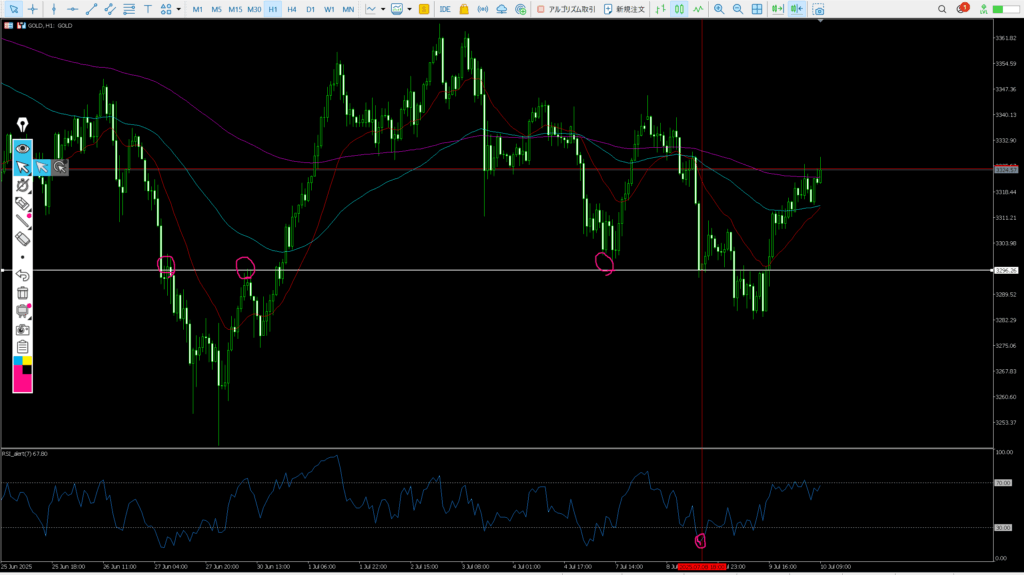

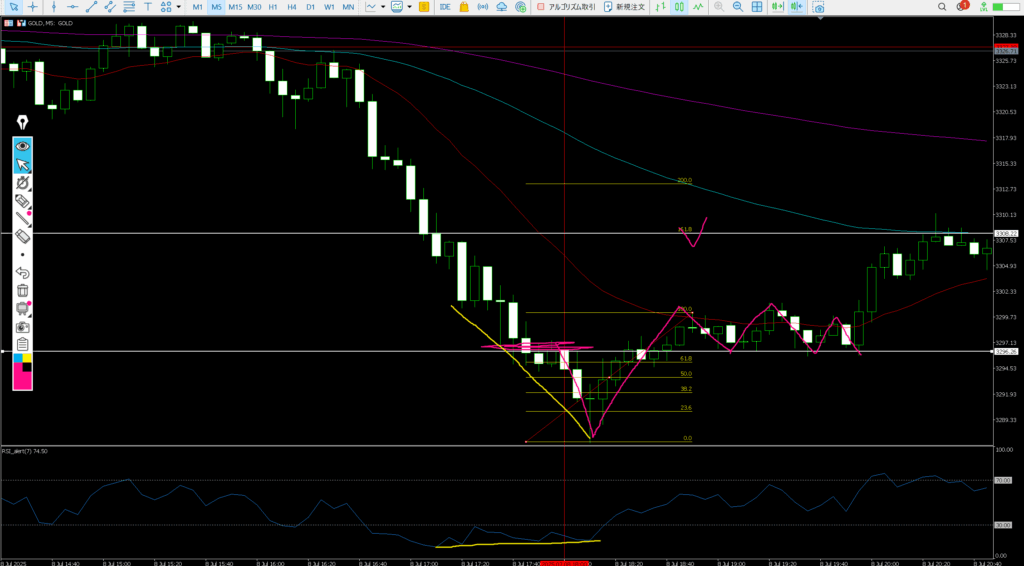

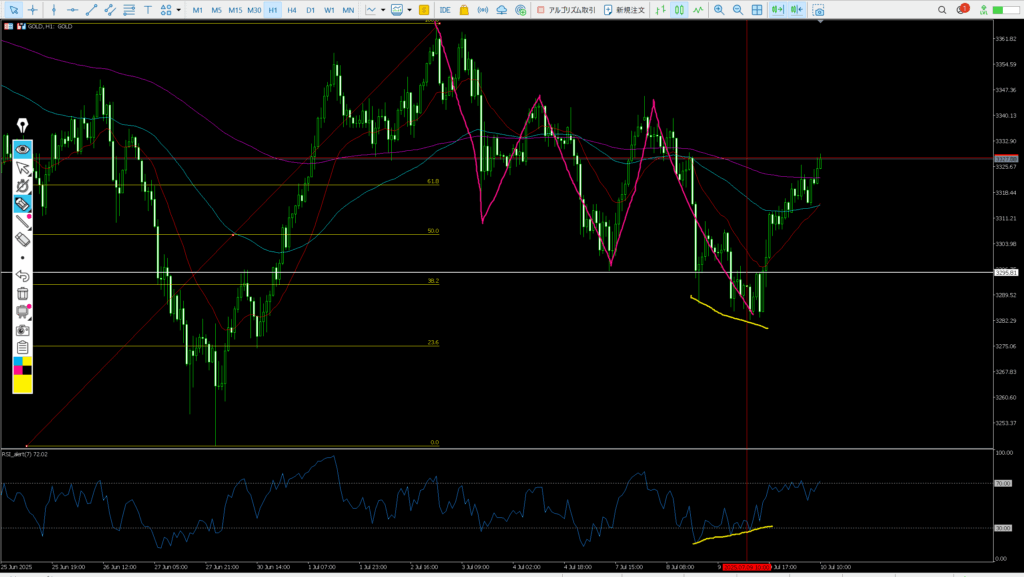

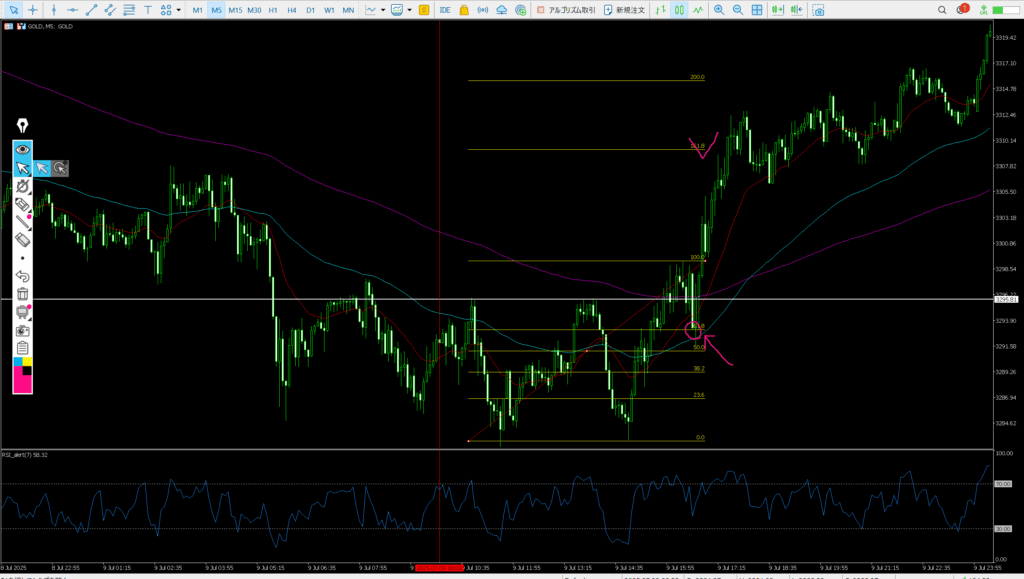

エントリーの土台を1時間足RSIに置いていて、RSIが30または70に近づいているタイミングで、そこに下位足の「形」「フィボサイクル」「ローリバ」が合致してくるかを見ています。

だから「抵抗体、フィボサイクルとRSI、どっちが優先ですか?」と聞かれたら、

まずはRSI(時間足のタイミング)ありきです。

もちろん、形がめちゃくちゃ綺麗だったり、フィボサイクルがズドンと当てはまっていたりすると、RSIが少し外れててもエントリーするケースもあります。

でも、「大枠としてはRSI優先」と覚えておいてもらえたらと思います!

RSIの実践的な使い方5ステップ

では、具体的にどのようにRSIを使えば良いのか?僕が使っている方法を5ステップで紹介します。

ステップ1:RSIの数値を注視する

まず、RSIが70以上 or 30以下に達している場面に注目します。

この段階ではまだ「注目するだけ」でOKです。

ステップ2:チャートの位置と抵抗帯を確認する

そのタイミングが1時間足や4時間足の水平線・抵抗帯と重なっているかをチェックします。

ステップ3:5分足ローソク足の形を見る

次に5分足のローソク足を見て、ピンバーや包み足などの反転サインが出ていないかを確認します。

ステップ4:5分足のトレンド構造とダウ理論を確認

高値・安値の切り上げ/切り下げが崩れていないか?

つまりトレンドが終わる兆し(=ダウ転換)があるかを見ます。

ステップ5:他のインジケーターと照合

フィボナッチ(38.2%/61.8%)など、RSI以外の根拠が揃っているかを最後に確認します。

このように、「RSIが出たから入る」のではなく、「RSIで注目して、他の根拠で確信を持つ」というスタンスが重要です。

RSIと組み合わせて使いたいインジケーター

RSIの効果を最大限に発揮するためには、以下のような要素との組み合わせが非常に有効です:

- フィボナッチ:押し目や戻りの“深さ”を見る

- 水平線:過去の反発・抵抗ポイントとの重なりをチェック

- EMA(移動平均線):トレンドの方向性や勢いを確認

- トレンドライン:切り上げ/切り下げの視覚化

この中でも水平線との重なりは最重要です。RSIが30で売られすぎでも、そこが“意識された価格帯”でなければ、反転せずに抜けてしまうことが多いからです。

やってはいけない!RSIのNGな使い方

- RSIが30を下回っただけで「絶好の買い場」と思い込む

- トレンドの途中で逆張りを狙ってしまう

- 上位足の流れを無視してしまう

この3つは多くのトレーダーがハマる落とし穴です。

RSIはあくまでも「トレードの一部」です。全体の文脈(流れ)を読まずにRSIだけで飛び込んでしまうと、痛い目を見る確率がグッと上がります。

RSIの読み取りを応用する:シナリオ例

では実際のシナリオを見てみましょう。

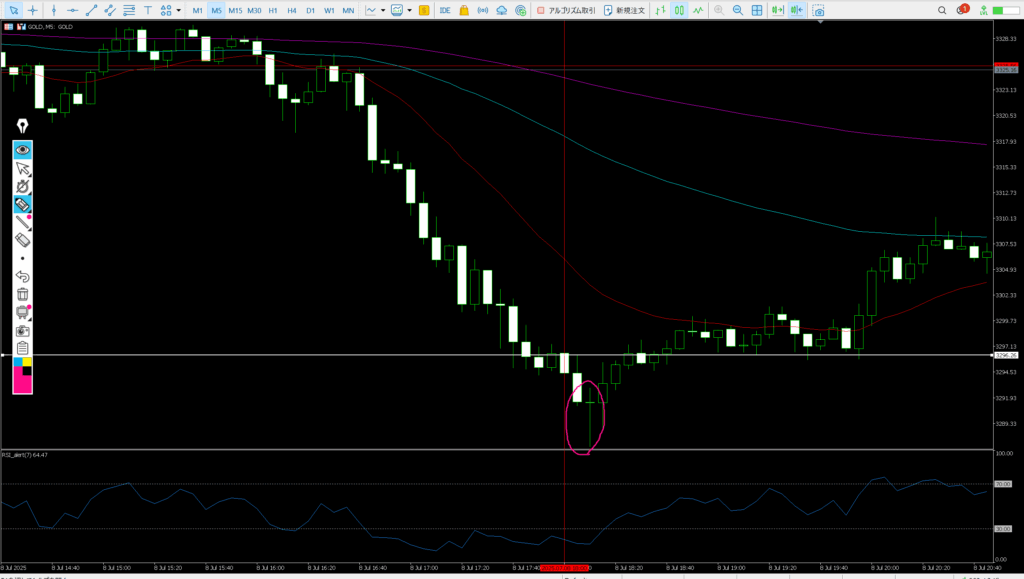

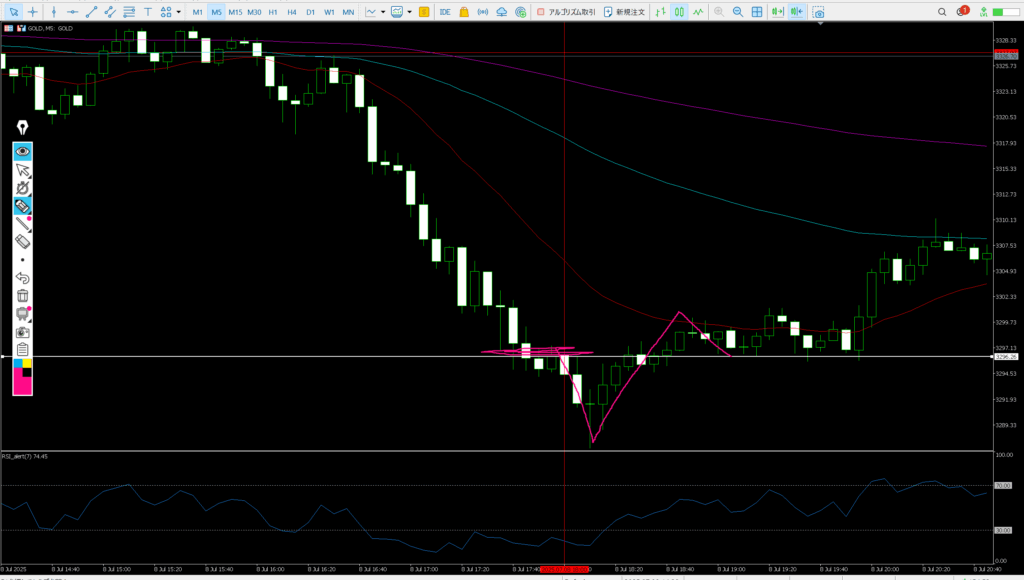

たとえば、1時間足の大きな下落トレンド中に、RSIが30以下を記録した場面。

「一時間足のフィボナッチ38.2%付近」+「エリオット波動5波目」+「RSIダイバージェンス」という絶好なチャンスが来ました。

そのとき、チャートを見ると「5分足で底を作るような形(トリプルボトム)」+「水平線が引けるネックライン」だったとします。

このとき、RSIは「反転のヒント」として活用されるだけでなく、エントリータイミングの“最終確認”としても使えます。

そしてエントリー後は、利確ターゲットを「直近高値+フィボ161.8%」、損切りは「直近安値の下」といったように、リスクリワードを管理します。

まとめ

今回はRSIの使い方を、基礎から実践的な活用まで丁寧に解説しました。

ポイントをもう一度振り返ります。

- RSIは「相場の過熱度(買われすぎ・売られすぎ)」を見る指標

- 単独ではなく“補助的な根拠”として使う

- トレンド・ローソク足・抵抗帯などと組み合わせる

- 上位足で流れを見てから、下位足で精密な判断をする

トレードで勝ち続けるためには、感覚ではなく「根拠ある判断」が必要です。

RSIはその判断を“補強してくれる道具”として、非常に優れた力を発揮してくれます。

ぜひ日々の検証の中で、RSIをあなたの相棒にしていってください。

コメント